|

北原 優先生が10月1日付けで東京大学工学系研究科の助教に就任しました。

D2宋雲鵬さん・銭国偉特任助教・石原孟教授が第43回風力エネルギー利用シンポジウムベストポスター賞を受賞しました。 「制御アルゴリズムとコリオリ力を考慮した風車後流のLES解析」が評価され、本賞の受賞となりました。

銭国偉特任助教が日本風工学会研究奨励賞を受賞しました。

今回の受賞論文は、風力発電所内の乱流場の予測と発電量の最大化に関する一連の研究(以下の論文リストの複合題目)で、風力発電所発電量とウィンドファーム制御を高速かつ高精度に評価する手法を示したことが評価されました。

[1] G.W. Qian, T. Ishihara, Wind Farm Power Maximization through Wake Steering with a New Multiple Wake Model for Prediction of Turbulence Intensity, Energy, Vol. 221, pp.1-17, 2021

[2] G.W. Qian, T. Ishihara, Numerical study of wind turbine wakes over escarpments by a modified delayed detached eddy simulation, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, Vol.191, pp.41-53, 2019

長山智則教授が首都高技術センター技術講演会「インフラメンテナンスの未来像〜最新技術と技術開発動向~」にて「道路インフラのモニタリング

-技術開発と今後の展望-」と題して6月2日午後に講演されます.オンライン配信されますので,ご覧ください.

https://tecmex.or.jp/info/onlinelecture220602/

長山智則先生が4月1日付けで東京大学大学院工学系研究科の教授に就任しました。

長山智則准教授が工学部のBest Teaching Awardを受賞されました。

第12回 研究科長若手研究者インタビューに、菊地由佳特任講師が登場しました。

浮体式洋上風力発電システムの研究やカーボンニュートラルに向けた意気込みについてお話しています。ぜひご覧ください。

第12回 研究科長インタビュー

Hu Qiさんと石井敦さんは土木学会全国大会 第76回年次学術講演会優秀講演者を受賞しました.

講演題目はそれぞれ「MONITORING-BASED FEM-MBS ANALYSIS SCHEME AND EXPERIMENT VALIDATION FOR VEHICLE-BRIDGE INTERACTION SYSTEM」、

「高精度物体追跡を利用した走行車両のモード同定と重量推定」です。

石原孟教授、飯田芳久様が第42回風力エネルギー利用シンポジウムベストポスター賞を受賞しました。

「連成と分離解法を利用した風車支持構造物に作用する風と地震の組み合わせ荷重の予測」が評価され、本賞の受賞となりました。

菊地由佳特任講師が第42回風力エネルギー利用シンポジウム優秀発表賞を受賞しました。

卒論生の小久保秀海君と実施した「風車の故障モード影響解析に基づく発電コストの評価と国際比較」が評価され、本賞の受賞となりました。

南雲洋介博士、石原孟教授が令和2年度日本風工学会ベストペーパー賞を受賞しました。

「各種作用力の不確かさを考慮した横風に対する鉄道車両の耐風性能評価」が評価され、本賞の受賞となりました。

大学院入試説明会が2021年5月22日に開催されました.研究紹介スライドをアップしました

菊地由佳先生が4月付けで東京大学工学系研究科の特任講師に就任しました。

Wang Lilin先生が4月付けで東京大学工学系研究科の特任助教に就任しました。

3月19日開催された社会基盤学専攻の修了式で、Li Tian博士の博士論文が、工学系研究

科長賞を受賞しました。博士論文「橋梁ケーブルの自励振動と空力制振に関する数値予測」が評価され、受賞となりました。

M2 宋雲鵬さんが日本風工学会より2020年度優秀修士論文賞を受賞しました。修士論文

「制御アルゴリズムとローターの形状を考慮した風車後流の高精度数値予測」が評価され、本賞の受賞となりました。

2020年度の卒業論文の最終審査会で、B4の垣内優希さんが田辺賞を受賞されました。

受賞された論文題目は以下の通りです。おめでとうございます!

「車両動揺解析による路面評価のための軸距・センサ位置および走行速度の推定」

長山智則准教授が,2020年度工学系研究科長表彰を受賞しました.モニタリングを活用し

たインフラ評価等の研究業績が国内外で高く評価されており,この度,研究科長賞の受賞に至りました.

Yang博士・長山准教授・蘇特任准教授が土木学会構造工学でのAI活用に関する研究小委

員会よりAI・データサイエンス奨励賞を受賞しました。論文「Displacement Estimation

of Nonlinear SDOF System under Seismic Excitation Using Kalman Filter for State-

parameter Estimation」が評価され、本賞の受賞となりました。

この度,石原さんが令和2年度土木学会全国大会第75回年次学術講演会における研究発表で優秀論文賞を受賞されました。

「加速度応答計測と非線形履歴特性パラメータ同定に基づく変位応答推定」が評価され、本賞の受賞となりま した。

この度,山口貴浩さんが令和2年度土木学会全国大会第75回年次学術講演会における研究発表で優秀論文賞を受賞されました。

「地中レーダ信号の深層学習と解析学的信号処理による埋設管の三次元位置情報の推定」が評価され、本賞の受賞となりま した。

菊地由佳特任助教が令和2年度風力エネルギー学会研究奨励賞を受賞しました。今回の受賞論文は、気象・海象シミュレーションと信頼性分析

に基づく風力発電コストの評価(以下の論文リストの複合題目)」で、物理モデルを用いて風力発電コストの定量的な評価手法を示したことが評価されました。

[1] Yuka KIKUCHI, Takeshi ISHIHARA: Assessment of weather window for the construction of offshore power plants by using wind

and wave simulations, Journal of Physics: Conference Series 753(9) pp.1-11, 2016.

[2] 菊地由佳, 斎藤亮太, 石原孟:信頼性分析に基づく風力発電コストの評価, 風力エネルギー学会論文集, Vol. 43, No. 1, pp.1-12, 2019

菊地由佳特任助教、斉藤亮太様、石原孟教授が令和元年度風力エネルギー学会論文賞を受賞しました。今回の受賞論文は「風車の信頼性分析を用いた発電コスト

評価に関する研究」で、日本の風力発電機の故障復旧時間・故障復旧費について体系的に評価し、発電コスト低減のシナリオを定量的に示したことが評価され、本賞の受賞となりました。

本専攻名誉教授の藤野陽三先生が米国土木学会の George W. Housner Structural Control

and Monitoring Medalを受賞されました.Housnerメダルは社会インフラを対象にした構造制御やモニタリング,地震工学分野におけるパイオニアのGeorge

W. Housner 先生の栄誉を称え2011年に創設された賞です.構造制御・モニタリング分野における顕著な学術上の貢献をした者が毎年1名選ばれます.

https://www.asce.org/templates/award-detail.aspx?id=622

Journal of Bridge Engineeringに掲載された“Reproduction of Cable-Stayed Bridge

Seismic Responses Involving Tower-Girder Pounding and Damage Process

Estimation for Large

Earthquakes”を著した武田智信さん,水谷司准教授,長山智則准教授,藤野陽三名誉教授に,米国土木学会Moisseiff

Awardが授与されました.Moisseiff

Awardは,1920年代から30年代にかけて吊り橋の設計の第一人者として活躍し構造設計に顕著な貢献をされた故Leon

Moisseiff氏の栄誉をたたえ1947年に創設された賞です.構造設計に関係する論文の中から毎年1編が選ばれます.

https://news.asce.org/writing-team-earns-2020-moisseiff/

https://ascelibrary.org/page/asce_award_winning_jrnl_papers

山口敦特任准教授が日本風工学会学会賞(論文賞)を受賞しました。受賞論文のタイトルは

「数値気象予測とオンライン現地観測データを利用した最大瞬間風速予報」で、ARXモデルを用いた最大瞬間風速予報モデルを構築し、

モデルパラメータの同定にマルチタイムスケール忘却係数付きノンパラメトリック回帰を利用したことにより高精度な最大瞬間風速予

報を実現した点が評価されました。

2月6日、7日に行われた卒業論文の最終審査会で、B4の大鳥弘雅さんが田辺賞を受賞されました。

受賞された論文題目は以下の通りです。おめでとうございます!

「タッチダウンした竜巻状渦内の三次元流れ場を求めるための解析モデルの提案」

2月6日、7日に行われた卒業論文の最終審査会で、B4の石原さんが田辺賞を受賞されました。

受賞された論文題目は以下の通りです。おめでとうございます!

「加速度応答計測と非線形履歴特性パラメータ同定に基づく変位応答推定」

この度,石原優一さんが土木学会令和元年度全国大会第74回年次学術講演会における研究発表で優秀講演者賞を受賞されました。

「位相最適化を利用した軽量鋼桁の設計と効果的な設計条件の検討」が評価され、本賞の受賞となりま した。

この度,加藤宗さんが土木学会令和元年度全国大会第74回年次学術講演会における研究発表で優秀講演者賞を受賞されました。

「一般道の連続鋼箱桁橋における無線加速度計を利用した簡易BWIM」が評価され、本賞の受賞となりま した。

藤野陽三名誉教授は、「長大な構造物の振動現象の解明と制御」のご業績で、6月17日に天皇・皇后両陛下ご臨席の下、日本学士院賞を受賞されました。先生の受賞を記念し、専攻主催の受賞記念講演会を7月24日に開催しました。「私の研究遍歴 実験室からフィールドに -時代の中で新しい研究の姿を求めて-」と題し、貴重なご講演を頂きました。

平成31年4月17日に文部科学省において、平成31年度の科学技術分野の文部科学大臣表彰の表彰式があり、

長山智則准教授が文部科学大臣表彰 科学技術賞(開発部門)を受賞しました。長山准教授らが進めてきた「スマートフォンを利用した高精度路面評価技術の開発」が対象で、

元特任研究員の趙博宇氏(現JR東日本)、生産技術研究所の豊田正史教授、JIPテクノサイエンス(株)の家入正隆氏との共同受賞です。

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/31/04/1415044.htm

科学技術賞(開発部門)は、「我が国の社会経済、国民生活の発展向上等に寄与し、実際に利活用されている画期的な研究開発若しくは発明を行った者が対象」

となっています。長山准教授らは、大学における研究開発に加えて、産学連携したSIPプロジェクト<https://www.jst.go.jp/sip/k07.html>を通じた社会実装および、コンソーシアムを通じた

国際展開を進めてきました。

スマートフォンにより取得した車両応答を解析し、簡易に路面評価する技術は期待こそ高いものの、評価精度が実務における課題となっていました。本開発により、

路面の形状や管理指標を高精度に算出することや、多量の走行データをサーバに集約・一括処理して広域の路面状態を準リアルタイムに可視化することが可能になりました。

ドライブレコーダ画像の機械学習処理による路面変状検知と合わせることで、舗装劣化要因の判定や補修計画の提案まで可能とするものです。本成果は、幹線道路から中小自治体の道路や

生活道路に至るまで、定量的評価に基づく計画的な管理を具現化するもので、国内外の道路インフラ維持管理の合理化に寄与すると期待されます。

開発技術の詳細:https://www.drims.online

関連する論文:

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jscejpe/75/1/75_1/_article/-char/ja

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jscejpe/75/1/75_17/_article/-char/ja

https://www.fujipress.jp/jdr/dr/dsstr001200030446/

蘇迪先生が4月付けで東京大学工学系研究科の准教授に就任しました。

Qian Guowei先生が4月付けで東京大学工学系研究科の助教に就任しました。

3月25日開催された社会基盤学専攻の修了式で、銭国偉さんの博士論文が工学系研究科長賞を受賞されました。

受賞された論文題目は以下の通りです。おめでとうございました!

「Numerical and analytical study of wind turbine wakes considering ambient environment and operational conditions」

日本学士院は,平成31年3月12日の第1127回総会において、日本学士院賞9件9名を決定し、藤野陽三名誉教授が「日本学士院賞」を受賞することが決定しました。

日本学士院賞は、これまでノーベル賞受賞者など非常に著名な学者が受賞しており、日本の学術賞として最も権威ある賞といわれています。授賞式は6月に挙行されます。

<日本学士院賞 受賞理由>

研究題目:長大な構造物の振動現象の解明と制御

橋梁などの長大な構造物においては地震や風などにより様々な振動が発生しますが、藤野陽三氏は計測に基づき、いくつもの未知未聞の特殊な振動現象を発見し、原因を解明し、その対策につなげました。

例えば、橋の微小な揺れが群集の同期歩行に繋がり有意な振動に成長することを、画像技術を用いて世界で初めて明らかにしました。

この研究は、その後2000年に発生した、橋の閉鎖につながるミレニアムブリッジ(ロンドン)の歩行者による過大振動を予測する先見的なもので、数理科学的な現象解明を先導しました。

また、振動制御の分野でも、同調液体ダンパーなどの新しい制御方式、同調質量ダンパーや免震構造などの性能評価法を提案し、それらは内外の長大な構造物で幅広く適用されてきています。

振動計測を発展させ、既存構造物の状態監視技術につながる構造ヘルスモニタリングにおいてもレーザー非接触方式などを開発しました。

これらの一連の成果を踏まえ、「構造制御学」という新しい分野を確立させ、正しく、この分野を世界的に主導してきました。

http://www.japan-acad.go.jp/japanese/news/2019/031201.html#006

http://www.japan-acad.go.jp/japanese/activities/index.html

この度,加藤宗さんが土木学会平成30年度全国大会第73回年次学術講演会における研究発表で優秀講演者賞を受賞されました。

「ベルトコンベア支持構造物損傷評価のための有限要素モデルの音響解析」が評価され、本賞の受賞となりま した。

2月7日、8日行われた卒業論文の最終審査会で、B4の石原優一さんが田辺賞を受賞されました。

受賞された論文題目は以下の通りです。おめでとうございました!

「位相最適化を利用した軽量鋼桁の設計と効果的な設計条件の検討」

1月29日、30日に行われた修士論文の発表会で、M2の北原優さんが古市賞を受賞されました。

おめでとうございます!!受賞された論文題目は以下の通りです。

「非比例減衰と信頼性レベルを考慮した応答スペクトル法による風車支持構造物の地震荷重評価」

Zhao Bo Yuさんの研究業績が評価され、3月22日行われた学位授与式にて工学系研究科長賞を受賞されました。

おめでとうございました!博士論文の題目は以下の通りです。

Road roughness evaluation based on the identification of vehicle rigid body motion models and inverse analysis of vehicle responses(車両剛体運動モデルの同定と車両応答逆解析に基づく路面ラフネス評価)

2月6日、7日行われた卒業論文の最終審査会で、B4の飯田芳久さん、長瀬航太さんが田辺賞を受賞されました。

受賞された論文題目は以下の通りです。おめでとうございました!

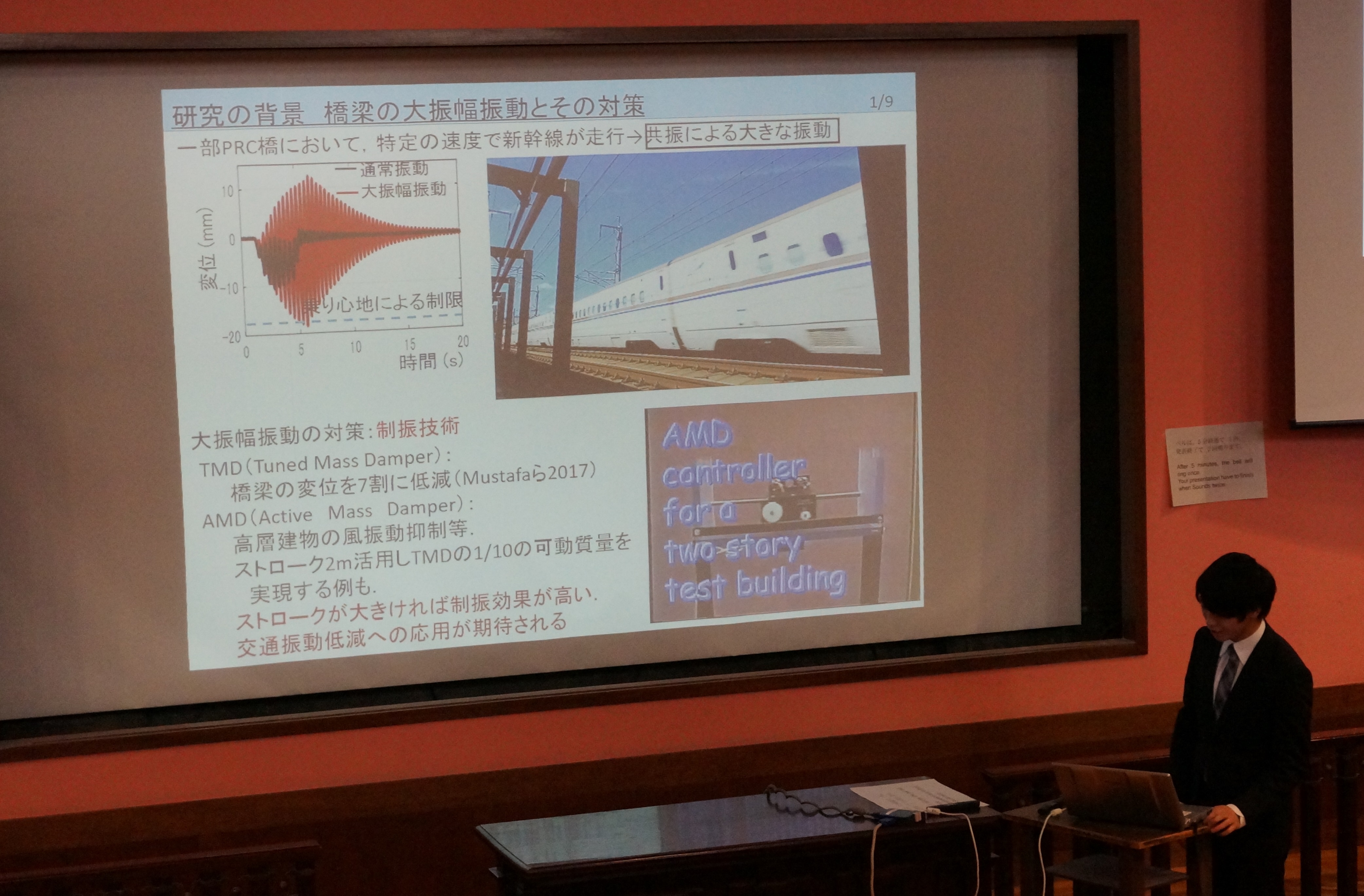

飯田芳久「鉄道橋交通振動を対象としたアクティブ制振の数値的検討」

長瀬航太「携帯情報端末を用いた波状摩耗の検出および位置同定」

ソウル国立大学(SNU)のHo-Kyung Kim教授のグループとの共同セミナーを東京大学にて行いました。

橋梁研究室からは6名の学生が発表を行い、意見の交換をしました。

2017年12月6・7日に開催された第39回風力エネルギー利用シンポジウムにおいて齋藤亮太さん、菊地助教、石原教授の研究発表がポスター賞を受賞しました。

「故障復旧費と故障復旧ダウンタイムの不確かさを考慮した発電コストの評価」が評価され、本賞の受賞となりました。

この度,北原優さんが土木学会平成29年度全国大会第72回年次学術講演会における研究発表で優秀講演者賞を受賞されました。

「既存橋梁システムの耐震性能計算への応答曲面代替モデルの適用に関する検討」が評価され、本賞の受賞となりま した。

社会基盤学専攻の大学院入試説明会が本郷キャンパス工学部1号館15講義室にて2017年5月27日(土)の13:00より開催されます。当研究室への進学をご希望の方はご出席ください。

詳細:http://www.civil.t.u-tokyo.ac.jp/news_archive/1766/

専攻大学院入試情報:http://www.civil.t.u-tokyo.ac.jp/graduate_school/

山口敦先生,准教授に就任(17/04)

山口敦先生が4月付けで東京大学工学系研究科の准教授に就任しました。

Jay Prakash Goit先生,助教に就任(17/04)

Jay Prakash Goit先生が4月付けで東京大学工学系研究科の助教に就任しました。

1月31日、2月1日に行われた修士論文の発表会で、M2の山口貴浩さんが古市賞を受賞されました。

おめでとうございます!!受賞された論文題目は以下の通りです。

「SHF帯地中レーダ信号の時変逆畳み込み演算によるRC床板内部の損傷の高感度検知」

この度,武田智信さんが土木学会平成28年度全国大会第71回年次学術講演会における研究発表で優秀講演者賞を受賞されました。

「マルチスケールモデルを用いた横浜ベイブリッジの地震応答解析とウインドタングの損傷評価」が評価され、本賞の受賞となりま した。

Prof. Pennung Warnitchai (Professor of Structural Engineering at the Asian Institute of Technology (AIT))をお招きし,『Recent Research Activities at AIT in Wind and Earthquake Engineering』と題して講演頂きました。

セミナーの冒頭では,90年代まで橋梁研で教授をされていた伊藤學先生が参加され,ペンヌン先生を紹介くださいました。

この度,岡新一様,石原孟教授が2015年日本風工学会ベストペーパー賞を受賞されました。

日本風工学会論文集に掲載された「着氷雪送電線の空気力特性に関する数値予測,Vol.40, No.2,pp. 19-29, 2015」が評価され,本賞の受賞となりま した。

第37回風力エネルギー利用シンポジウムにおいて菊地由佳助教の研究発表が優秀発表賞を受賞しました。

社会基盤学専攻 大学院入学試験に関する入試案内書および対応学部講義内容を公開しました。社会基盤学専攻への進学をお考えの方はご確認ください。

Dr. Neil Hoult(Associate Professor, Queen's University)をお招きし,「Distributed sensing: understanding structural behaviour」と題して講演頂きました。

大学院入試説明会が本郷キャンパス工学部1号館15講義室にて2016年5月21日(土)の13:00より開催されます。当研究室への進学をご希望の方はご出席ください。

詳細はこちらをご覧ください。

大学院入試情報はこちらをご覧ください。

水谷司助教が2015年度水文・水資源学会論文奨励賞を9月10日に受賞されました。受賞論文「水谷司,猪又賢治,辻田亘,本田利器,藤野陽三,長山智則:通信用アンテナの電波の乱れの特異性強度の分析によるリアルタイム降雨検知,水文・水資源学会誌,Vol.27(5),pp.208-218,2014.」は,信号処理・水文学・電磁気学の幅広い知識を駆使した新しい豪雨検知手法に関する論文であり,その独創的で将来性のある研究成果が高く評価され,今回の受賞となりました。

藤野陽三名誉教授が,公益財団法人服部報公会の「報公賞」を受賞しました。セイコーホールディングスの創業者服部金太郎氏によって設立された服部報公会は,1931年以来,工学の進歩に著しく貢献する研究を対象に毎年1件「報公賞」を贈呈しています。1938年にはノーベル賞の湯川秀樹博士も受賞されています。藤野先生は社会基盤構造安全学の研究に努め,橋などのインフラストラクチャの振動の予測と制御,そしてモニタリングの研究において世界をリードし,「構造制御」という分野を確立し,構造工学の新しい潮流を主導されました。授賞式は10月9日に東京・丸の内の日本工業倶楽部で行われました。

大学院入試説明会が本郷キャンパス工学部1号館15講義室にて2015年5月30日(土)の13:00より開催されます。当研究室への進学をご希望の方はご出席ください。

詳細はこちらをご覧ください。

大学院入試情報はこちらをご覧ください。

2014年11月27・28日に開催された第36回風力エネルギー利用シンポジウムにおいて石原孟教授,菊池由佳さん,若林蘭さん,竹井由拓さん,福島雅人さんの5つの研究発表が日本風力学会論文ポスター賞を受賞しました。

Prof. Billie F. Spencer Jr.(the University of Illinois at Urbana-Campaign)をお招きし、「Innovative Approaches to Seismic Testing」と題して講演頂きました。

11月13、14日に開催された『鋼構造シンポジウム2014』における研究発表「三次元動的解析による曲線高架橋に特徴的な地震応答の分析」が評価され、優秀講演者賞に選ばれました。

10月31日に開催された『鋼橋技術研究会創立30周年記念式典』内で行われたブリッジコンテストにて本研究室から出場したチームが3位に入賞しました。

(チームメンバー:D2武田智信,M2新井進太郎,M2飯島怜,M1中村渚,M1山本悠人,B4中須賀淳貴)

『第35回風力エネルギー利用シンポジウム』における研究発表「メソスケールモデルと台風 モデルの合成風速場を用いた極値波高予測に関する研究」が評価され、この度,日本風力エネルギー学会奨励賞に選ばれました。

Dr. Erik A. Johnson(University of Southern California)をお招きし、 「Controllable Damping for Base Isolated Buildings: Advancing Real-Time Hybrid Experiments Calibrated by Full-Scale Physical Tests 」と題して講演いただきました。

Dr. Christopher Higgins(Oregon State University)をお招きし,「NEW METHODS FOR INSPECTION AND EVALUATION OF STEEL GUSSET PLATE CONNECTIONS」と題して講演いただきました.

伊藤學名誉教授が平成26年春の叙勲で瑞宝中綬章を平成26年4月29日に受章されました。

詳細については、以下のリンクを参照してください。

内閣府 平成26年春の叙勲受賞者名簿

2月12日、13日までに行われた修士論文の発表会で、M2の横田祐起さんが古市賞を受賞されました。また、2月17日、18日に行われた卒業論文の発表会ではB4の田中貴大さん、山崎慈生さんが田辺賞を受賞されました。受賞された論文題目は以下の通りです。

| 横田祐起 | 電車線柱に着目した鉄道高架橋の動的非線形解析による耐震性能評価 |

| 田中貴大 | 数値流体解析を利用した複雑地形上の乱流場の特性の解明 |

| 山崎慈生 | 風車の荷重特性とタワー接合部の非線形性を考慮した太鼓山風車タワー疲労破断原因の解明 |

2月発行のIBM 無限大に石原孟教授のインタビュー記事「福島を洋上風力発電の一大拠点にしたい――世界最大!浮体式洋上風力発電が福島県沖20kmで稼働」が掲載されました。

記事はこちらです。

2013年11月12日・13日に開催された第35回風力エネルギー利用シンポジウムにおいて石原孟教授,川東龍則研究員,菊地由佳さん,加賀谷健さん,若林蘭さんは『浮体式ドップラーライダーの動揺補正に関する研究』および『複合外力を考慮した浮体式洋上風力発電システムの水槽実験と動揺予測』と題した研究発表が日本風力エネルギー学会論文ポスター賞を受賞しました。

2013年11月12日・13日に開催された第35回風力エネルギー利用シンポジウムにおいて石原孟教授,川東龍則研究員,菊地由佳さん,加賀谷健さん,若林蘭さんは『浮体式ドップラーライダーの動揺補正に関する研究』および『複合外力を考慮した浮体式洋上風力発電システムの水槽実験と動揺予測』と題した研究発表が日本風力エネルギー学会論文ポスター賞を受賞しました。

石原孟教授がテクニカルアドバイザーを務める福島県沖合における世界初の浮体式洋上ウィンドファームの第1期工事に関して、2MWダウンウィンド型浮体式洋上風力発電設備1基、66kV浮体式洋上サブステーションおよび、海底ケーブルの設置工事設が完了し、本日発電を開始しました。詳細はこちらです。

日本経済新聞に,橋梁研究室が開発した路面性状簡易評価システム(VIMS)の記事掲載(13/10/29)

10月29日の日経新聞に,路面性状簡易評価システムの記事が掲載されました.記事はこちらです。

VIMSの詳細はこちらをご覧下さい。

日経産業新聞に石原孟教授の取材記事掲載(13/10/01)

10月1日の日経産業新聞に,石原先生の取材記事が掲載されました。

記事はこちらです。

福島県沖合における世界初の浮体式洋上ウィンドファーム建設開始(13/06/28)

このたび、石原孟教授がテクニカルアドバイザーを務める福島県沖合における浮体式洋上ウィンドファームの第1期実証研究事業のうち2MWダウンウィンド型浮体式洋上風力発設備1基の組立作業が完了し、今日東京湾沿岸から福島県に向けて曳航を開始しました。詳細はこちらです。

「拡大橋梁研・伯野研の会」開催(13/06/07)

6月7日,東京大学山上会館にて,橋梁研・伯野研(地震研究所)OB・OGを中心とした藤野先生の講義が行われました。

当日は伊藤學先生,伯野元彦先生らにお越しいただき,ご自身の研究・経験などについてご講演頂きました。写真・動画のダウンロードはこちらです。

三須弥生博士,石原孟教授 日本風工学会ベストペーパー賞受賞(13/06/03)

この度,三須弥生博士,石原孟教授が日本風工学会ベストペーパー賞を受賞されました。日本風工学会論文集に掲載された「風観測と数値流体解析を利用した運転規制区間内の強風発生頻度の予測,Vol.37,No.1 (No.130) ,2012,pp.11-24」が評価され,本賞の受賞となりました。詳細はこちらです。

D2の菊地由佳さん,日本風力エネルギー学会奨励賞受賞(13/05/31)

2012年11月28日に開催された『第34回風力エネルギー利用シンポジウム』における”洋上風力発電所の構造特性及び社会条件を考慮した洋上風力エネルギーの導入可能量評価”と題した研究発表が日本風力エネルギー学会奨励賞に選ばれました。風力エネルギーのコスト評価を行う試みが評価され,今回の受賞となりました。

「橋を語り合う集い」開催(13/05/02)

4月19日に,伊藤謝恩ホールにて藤野陽三先生,長井正嗣先生,西川和廣様,Mike Schlaich先生をお招きし,橋にまつわるこれまでの貴重な経験,研究について講演をして頂きました。写真のダウンロードはこちらです。

M2の高本剛太郎さん、三輪陽彦さんが古市賞、B4の高田修太さんが田辺賞、楢崎泰隆さんが田辺賞、工学部長賞を同時受賞(2013/03/01)

2月14日、15日までに行われた修士論文の発表会で、M2の高本剛太郎さん、三輪陽彦さんが古市賞を受賞されました。

また、2月18日、19日に行われた卒業論文の発表会ではB4の高田修太さんが田辺賞、楢崎泰隆さんが田辺賞と工学部長賞を同時受賞されました。

受賞された論文題目は以下の通りです。

| 高本剛太郎 | 東北地方太平洋沖地震においてみられた横浜ベイブリッジの主塔主桁間の衝突とその再現による動的特性の解明 |

| 三輪陽彦 | 交通荷重下の鋼桁橋の応答計測とFEMを利用した局部応力の評価 |

| 高田修太 | 都市内高速道路の維持管理費用に関する調査研究 -首都高速とニューヨークを例として- |

| 楢崎泰隆 | 東日本大震災における新幹線ラーメン高架橋の損傷メカニズムの動的解析による分析 |

東大工学部の広報誌Ttimeに藤野教授へのインタビュー記事が掲載(12/12/10)

東大工学部の広報誌Ttime(2012.10発行, 50号 社会基盤学科特集号)に藤野教

授へのインタビュー記事が掲載されました.記事はこちらです。

石原孟教授のプロジェクトがFocus NEDO第47号で紹介(12/12/07)

12月発行のFocus NEDO第47号にF NEDO「洋上風力発電等技術研究開発」プロジェクトリー

ダーである石原孟教授のインタビューや千葉県銚子沖に洋上風力発電システム設置完了の

記事が掲載されました。記事はこちらです。

Financial Timesに石原孟教授の取材記事掲載(12/12/03)

12月3日のFinancial Timesに石原孟教授の取材記事が掲載されました。

記事はこちらです。

石原孟教授のプロジェクトがTodai Researchで紹介(12/06/20)

石原孟教授のプロジェクトがTodai Researchで紹介されました。

明日の風が海に吹く ~福島沖で始まる浮体式洋上風力発電の実証研究~

再生可能エネルギーとして世界中で注目される風力発電は、山が険しく海が深い日本には

適さないと言われていました。2012年、福島県いわき沖で、複数の風車を用いた「海に浮

かぶ発電所」の実証研究が始まります。大学院工学系研究科社会基盤学専攻の石原孟教授

が仕掛けた世界初のウィンドファーム建設プロジェクトに、さまざまな分野の研究者と、

国産企業の技術力が結集しました。

詳細は

こちら

です。

NHK総合「福島発!エネルギーシフト」に石原孟教授が出演(12/05/13)

福島沖に「海に浮かぶ風車」を並べる洋上風力発電、沿岸の農地を活用したソーラー発電、

土湯温泉の豊富な湯を利用した地熱発電など注目のプロジェクトが紹介され、石原孟教授

も洋上風力発電の専門家として出演しました。

詳細はこちらです。

石原孟教授がテクニカルアドバイザーを務める「福島復興・浮体式洋上ウィンドファーム

実証研究事業」は2012年3月6日のニュースに紹介しています。

日刊建設通信新聞に石原孟教授の取材記事掲載(12/04/02)

4月2日の日刊建設通信新聞に石原孟教授の取材記事が掲載されました。

記事はこちらです。

福島復興・浮体式洋上ウィンドファーム実証研究事業」に採択されました(12/03/06)

このたび,当研究室の石原孟教授がテクニカルアドバイザーを務める「福島復興・浮体式

洋上ウィンドファーム実証研究事業」は、丸紅株式会社などの民間10社と共に、経済産業

省から委託事業として採択されました。

本事業は、2015年までに福島県沖の海域に浮体式風力発電機3基と洋上サブステーション

1基を建設し、世界初の浮体式洋上ウィンドファームに関する実証研究を行います。また

本実証研究事業を契機に、福島県に再生可能エネルギーを中心とした新たな産業集積と雇

用創出を実現すると共に、風車産業の一大集積地となることを目指しています。さらに、

世界初の浮体式洋上ウィンドファームのノウハウを蓄積し、海外に展開することによって、

日本の主要な輸出産業の一つに育成することにも繋がると考えています。

詳細はこちらです。

石原孟教授・高本剛太郎修士1年・ムハマド ワヒード サーワー博士 日本風力エネルギー

学会論文ポスター賞受賞(11/11/30)

石原孟教授・高本剛太郎修士1年・ムハマド ワヒード サーワー博士 日本風力エネルギー

学会論文ポスター賞受賞

詳細はこちらです。

東北地方太平洋沖地震による橋梁の被害調査報告書をアップしました(11/09/13)

調査報告はこちらです。

日本経済新聞電子版映像部門で放送された「代替エネルギーの実力(4)洋上風力」に石

原孟教授が出演(11/08/15)

8月15日、日本経済新聞電子版映像部門で放送された「代替エネルギーの実力(4)洋上風

力」に石原孟教授が出演されました。

放送はこちらのサイト(新製品・技術)から見ることができます。

詳しくは以下のHPです

http://www.nikkei.com/video/

日経産業新聞に石原孟教授の取材記事が掲載(11/08/01)

8月1日の日経産業新聞に石原孟教授の取材記事が掲載されました。

記事はこちらです。

NHK総合「あなたが主役50ボイス」に石原孟教授、山口敦助教が出演(11/07/29)

7月29日、NHK総合テレビで放送された「あなたが主役50ボイス」"これが未来だ!先端技術ボイス"に石原孟教授、山口敦助教が出演されました。

放送の概要はこちらのサイトから見ることができます。

山口敦助教 2011年IAWE Junior Award受賞(11/07/13)

詳細はこちらです。

東北地方太平洋沖地震による茨城県の橋梁の被害調査を行いました(11/06/28)

調査報告はこちらです。

藤野陽三教授、2011年のアメリカ土木学会にてRobert H.Scanlan Medal を授与されました(11/06/21)

Robert H. Scanlan Medal は、理論と実践の双方における学術的な貢献に基づき、応用力学の分野において、顕著な功績を認められた会員に授与される名誉ある賞です。一般に構造力学、風工学、空力弾性学の分野から選出されます。

今回の受賞は、藤野陽三教授の長年の功績が高く評価されたもので、栄えある受賞となりました。

詳しくは以下のHPです

http://www.asce.org/leadership-and-management/awards/scanlan-medal/

http://www.asce.org/Content.aspx?id=12884905099

週刊SPA!に石原孟教授の取材記事が掲載(11/4/19)

4月19日に発売された週刊SPA!の特集「意外とスゴイ!「純国産エネルギー」

の実力」に、石原孟教授の取材記事が掲載されました。記事はこちらです。

石原孟教授、福王翔さん『第21回風工学シンポジウム』論文賞受賞(11/03/08)

2010年12月1日~3日に開催された『第21回風工学シンポジウム』において石原孟教授、福王翔さんの“数値流体解析による竜巻状渦内の三次元流れ場及びその形成メカニズムの解明”と題した研究発表が論文賞に選ばれました。数値竜巻発生装置を作成し、それにより竜巻状渦に伴う三次元複雑流れ場を明らかにすると共に、竜巻状渦中心における強い上昇流および地表面付近での風速増大のメカニズムを解明した点が評価され、今回の受賞となりました。

2010年12月1日~3日に開催された『第21回風工学シンポジウム』において石原孟教授、福王翔さんの“数値流体解析による竜巻状渦内の三次元流れ場及びその形成メカニズムの解明”と題した研究発表が論文賞に選ばれました。数値竜巻発生装置を作成し、それにより竜巻状渦に伴う三次元複雑流れ場を明らかにすると共に、竜巻状渦中心における強い上昇流および地表面付近での風速増大のメカニズムを解明した点が評価され、今回の受賞となりました。

「卒業・修了の留学生、留学生支援団体等と総長との懇親会」にてDinhさんが博士

課程代表でスピーチ(11/03/03)

2011年3月3日、「東京大学卒業・修了予定の外国人留学生、留学生支援団体等との総長との懇談会」が行われ、本研究室のDinh Hung Minhさんが留学生博士課程の代表としてスピーチされました。写真はこちらから♪

動画はこちらです。

2011年3月3日、「東京大学卒業・修了予定の外国人留学生、留学生支援団体等との総長との懇談会」が行われ、本研究室のDinh Hung Minhさんが留学生博士課程の代表としてスピーチされました。写真はこちらから♪

動画はこちらです。

4年生の古宇田剛史君が田辺賞を受賞(11/02/18)

2月17日・18日で開かれた卒業論文の発表会にて、4年生の古宇田剛史くんが田辺賞を受賞されました。受賞された論文題目は以下の通りです。

古宇田剛史:長期振動モニタリングから見られた吊橋主塔の自励的風振動とその特徴

長山先生、日経マネーにご登場(11/02/15)

長山先生が日経マネー、2011年3月号にご登場されました。

記事はこちらです。

藤野陽三教授、タモリ倶楽部出演(11/01/31)

藤野教授が2010年12月3日、『タモリ倶楽部 ~橋の頂点 田中賞~』に

出演されました。

藤野教授が2010年12月3日、『タモリ倶楽部 ~橋の頂点 田中賞~』に

出演されました。

田中賞とは、橋梁・鋼構造工学に関する優秀な業績に対して土木学会より授与される賞です。

関東大震災後の首都の復興に際し、帝都復興院初代橋梁課長として、

隅田川にかかる永代橋や清洲橋といった数々の名橋を生み出した、田中豊博士に因んで創設されました。

番組では、元田中賞選考委員長でいらした藤野教授が、隅田川を船で上りながら、数々の美しい歴代受賞作品について解説されました。

NEDO「洋上風力発電システム実証研究」に採択されました(11/01/07)

当研究室は,このたび,東京電力株式会社、鹿島建設株式会社、三菱重工業とともに独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の

「洋上風力発電システム実証研究」の委託先として採択されました。

当研究室は,このたび,東京電力株式会社、鹿島建設株式会社、三菱重工業とともに独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の

「洋上風力発電システム実証研究」の委託先として採択されました。

本実証研究では,平成22年度から平成25年度までの4年間にかけて,千葉県銚子市の南沖合約3kmの地点(風況観測タワー近傍)に

着床式風力発電設備を設置し,日本の自然環境に適した洋上風力発電設備およびその支持構造物を開発するとともに,

遠隔監視技術による運転保守手法の確立を行う予定です。また,本設備が海生生物や鳥類などに与える影響を調査し,

安全で信頼性の高い洋上風力発電設備の設計,施工,維持管理に関する指針を作成する予定です。

図1には洋上風力発電システムの完成予想図を示す。

中田先生講演会(10/12/13)

中田先生(Johns Hopkins Institution)をランチミーティングにお招きし、ご講演いただきました。

ワシントンのお話から研究内容までと幅広いご講演に、大変刺激的な1時間を過ごしました。

Dr. Charles Farrar and Dr. Gyuhae Park講演会(10/12/01)

Dr. Charles Farrar、Dr. Gyuhae Park(The Engineering Institute, Los Alamos National Laboratory)をお招きし、

「SHM research at Los Alamos National Laboratory's Engineering Institute / LANL wind turbine project」と題して講演いただきました。

Prof. Wenzel講演会(10/11/24)

Prof. Wenzel(Vienna Consulting Engineers)をお招きし、「Quantification of Remaining Lifetime of

Post-tensioned Concrete Bridges」と題して講演いただきました。概要はこちらです。

第12回SNU,TIT,UT,Tri-university Symposium開催(10/08/26)

8月26日、SNU,TIT,UT,Tri-university Symposiumが開催されました。

このシンポジウムは、ソウル大学・東京工業大学・東京大学の学生が互いの研究にて知見を深めるとともに

国際的なネットワークを築くことを目的としており、本年で12回目を迎えました。

本年も半日にわたる研究発表会および懇親会を通じ、有意義な時を過ごしました。

写真はこちらから。

Asia-Pacific Summer School on Smart Structures Technology 開催

(10/07/15-08/04)

Asia-Pacific Summer Schoolは日本・韓国・中国・アメリカなどの世界各国

の学生を対象に、主に構造ヘルスモニタリングや制御などについての学習機会を設けるとともに、学生間の国際的な相互交流を

行うことを目的とするものです。

すでに、2008年度は韓国のKAIST、2009年度はアメリカのイリノイ大学で実施され、

今年度は東京大学で実施されることになりました。

本年は46名の学生を迎え、充実した3週間のプログラムを終えました。

詳しくは以下のHPをご参照ください。

http://www.bridge.t.u-tokyo.ac.jp/apss/

来年は中国で開催されます。

山口敦助教・Melvin Blanco SOLOMONさん・石原孟教授

『再生可能エネルギー2010国際会議』優秀論文賞受賞(10/07/02)

2010年6月27日~7月2日に開催された『再生可能

2010年6月27日~7月2日に開催された『再生可能

エネルギー2010国際会議』において山口敦助教・Melvin Blanco SOLOMONさん・石原孟教授による“メソスケール気象モデルと地理情報システムを利用した洋上風力発電賦存量の評価”と題した研究発表が優秀論文賞に選ばれました。高精度な洋上風況予測手法を確立し、経済的・社会的・技術的制約条件を考慮した賦存量を定量的に評価し,東京電力の供給電力量は洋上風力発電により賄うことが可能であることを示した点が評価され、今回の受賞となりました。

JISTEC REPORTに藤野先生の取材記事掲載(10/06/03)

藤野先生の取材記事がJISTEC REPORTに掲載されました。

『私の辿ってきた「国際化」』,JISTEC REPORT Vol.73, 2009年

Prof. Chul-Woo Kim講演会(10/05/28)

Prof. Chul-Woo Kim(Kyoto University)をお招きし、「Feasibility investigation for drive-by bridge inspection」と題して講演いただきました。

呉 智深教授講演会(10/05/12)

呉 智深教授(茨城大学)をお招きし、「光ファイバセンシング技術高度化による構造ヘルスモニタリング」と題して講演いただきました。

「橋の会」第4回開催(10/05/13)

国内外の橋梁プロジェクトに携わる日本国内有識者の集まりである、「橋の会」が開催され、橋梁業界の動向や将来像について、話題提供・討議が行われました。第4回となった今回は、本会の創設メンバーである藤野教授の還暦を記念する会ともなりました。

Prof. Christos T. Georgakis講演会(10/05/12)

Prof. Christos T. Georgakis (Technical University of Denmark)をお招きし、「Aerodynamic Vibration Control of Bridge Cables through Shape Modification and the Role of DTU's New Climatic Wind Tunnel」と題して講演いただきました。

M2の牛田満士君が古市賞、4年生の福王翔さん、菊地由佳さんが田辺賞を受賞(10/02)

2月15日から19日までに開かれた修士論文と卒業論文の発表会では、M2の牛田満士君が古市賞、4年生の福王翔さん、菊地由佳さんが田辺賞を受賞されました。受賞された論文題目は以下の通りです。

牛田満士: スマートセンサを用いた多点同期振動計測のためのマルチホップ通信システムの開発と橋梁での実測

福王 翔: 数値流体解析による竜巻状渦内の三次元流れ場及びその形成メカニズムの解明

菊地由佳: 台風時の風向特性と複雑地形の増速特性を考慮した風速割増係数の評価手法の提案

東京大学新聞に石原先生の取材記事掲載(09/12/22)

東京大学新聞に石原孟先生の取材記事が掲載されました。「洋上転換で発電量増加,風力発電の可能性」, 東京大学新聞,Vol.2491,2009年12月8日

FOCUS NEDOに石原先生の対談記事掲載(09/12/19)

FOCUS NEDOに石原先生の対談記事が掲載されました。「日本で花開く 風力発電の技術はどこの国でも実を結ぶ NEDOから世界へ発信を」,FOCUS NEDO, No.34,2009.

石原孟教授・アリィ サイ-ド ムハマド ビラル ワリス博士2年・助川博之氏日本風力エネルギー協会論文ポスター賞受賞(09/12/09)

2009年11月27日に開催された『第31回風力エネルギー利用シンポジウム』において石原孟教授,アリィ サイ-ド ムハマド ビラル ワリス博士2年,助川博之氏による“ヒーブプレートと非静水圧の効果を考慮した浮体動揺予測モデルの開発”と題した研究発表が日本風力エネルギー協会論文ポスター賞に選ばれました.浮体の動的応答を精度よく予測できる数値モデルを開発すると共に,ヒーブプレートによる浮体動揺の抑制効果を数値解析により示したことが評価され,今回の受賞となりました.

新入生歓迎会(09/10/13)

博士課程に中国からXUさんSunさんとイランからHonarbakhshさんを、修士課程にフランスからJulietteさんとフィリピンからSolomonさんを、研究生としてスウェーデンからElsaさんを迎え、コンクリート研究室と合同で歓迎会を行いました。

NEDO「洋上風況観測システム実証研究」に採択されました(09/08/31)

当研究室は、このたび、東京電力株式会社とともに独立行政法人新エネルギー・産業

技術総合開発機構(NEDO)の「洋上風力発電等技術研究開発(洋上風況観測システム実

証研究)」の委託先として採択されました。

本実証研究は、平成21 年度から平成25 年度までの5 年間にかけて、千葉県銚子市の

南沖合に観測タワーを建設し、洋上風況および波浪の観測を行うと共に、気象・海象シ

ミュレーションを実施し、洋上風力発電量等のマップ並びに日本の厳しい気象・海象条

件に適した洋上風況観測システムのガイドラインの作成を行う予定です。図は洋上風

況観測システムの完成予想図です。

長山智則先生,講師に就任(09/04)

長山智則先生が4月付けで東京大学工学系研究科の講師に就任しました。

Dionysius Manly Siringoringo先生,特任助教に就任(09/04)

Dionysius Manly Siringoringo先生が4月付けで東京大学工学系研究科の特任助教に就任しました。

Su Di先生,特任助教に就任(08/11)

Su Di先生が11月付けで東京大学工学系研究科の特任助教に就任しました。

石原孟教授・榎木康太博士1年・山口敦助教日本風力エネルギー協会論文ポスター賞受賞(08/12/01)

2008年11月28日に開催された『第30回風力エネルギー利用シンポジウム』において石原孟教授・榎木康太博士1年・山口敦助教による“樹木と建物の効果を考慮した新しい風況予測モデルの開発”と題した研究発表が日本風力エネルギー協会論文ポスター賞に選ばれました.多孔質媒体理論により導出された風況予測モデルの斬新さ及び樹木や建物による影響を統一的に表現できる普遍性が評価され,今回の受賞となりました.

新入生歓迎会(08/10/16)

韓国からの留学生Yoonさんとタイからの留学生Jitboonさんを迎え、コンクリート研究室と合同で歓迎会を行いました。

日経BPムック『東京大学テクノロジー&サイエンス』に記事掲載(08/09/29)

石原先生の研究が日経BPムック『東京大学テクノロジー&サイエンス』で紹介されました。

石原孟先生,教授に就任(08/07/19)

石原孟先生が4月付けで東京大学工学系研究科の教授に就任しました。

西川貴文先生,特任助教に就任(08/07/19)

西川貴文先生が4月付けで東京大学工学系研究科の特任助教に就任しました。

石原孟教授,山口敦助教 日本風工学ベストペーパー賞を受賞(08/07/10)

この度,当研究室の石原孟教授,山口敦助教が平成19年度日本風工学会ベストペーパー賞を受賞されました。日本風工学会論文集に掲載された論文,「メソスケールモデルと地理情報システムを利用した関東地方沿岸域における洋上風力エネルギー賦存量の評価,2007」が評価され,本賞の受賞となりました。

受賞論文は,メソスケール気象モデルを用いた風況予測手法および風車特性を考慮した風力発電出力推定手法を開発し,関東地方沿岸域における洋上風力発電賦存量を定量的に評価すると共に,水深データ,自然公園,漁業権設定海域等の実地理データに基づき,社会的,経済的制約条件を考慮した現実的な洋上風力開発シナリオを提案したものです。これらの成果は今後洋上風力開発の方向性およびその基礎データを提示したという実用的な観点のみならず,洋上風力発電賦存量の定量的な推定手法を確立したという点で学術的にも非常に価値の高いものと判断され,今回の受賞となりました。

平成20年5月26日,東京で開催された年次研究発表会・総会において,受賞式が行われました。

水野裕介助教,山口大学の講師に就任(08/04/22)

水野裕介助教が3月1日付けで山口大学大学院理工学研究科の講師に就任しました.水野助教の益々のご活躍をお祈りいたします.

石原孟準教授,山口敦助教,藤野陽三教授土木学会論文賞受賞(07/06/22)

石原孟準教授,山口敦助教,藤野陽三教授が平成18年度土木学会論文賞を受賞しました.今回の受賞論文は「力学統計的局所化手法による複雑地形の風況予測に関する研究(以下の論文リストの複合題目)」で、風工学の手法と気象学の手法を融合することにより、現地観測データを用いずに高速かつ高精度な風況予測を実現したことが評価されました。

1) 山口敦、石原孟、藤野陽三:力学統計的局所化による新しい風況予測手法の提案と実測による検証,土木学会論文集No.808/I-74, pp.147-162, 2006.

2) 石原孟、山口敦、藤野陽三:複雑地形における局所風教の数値予測と大型風洞実験による検証,土木学会論文集No.731/I-63, pp.195-211, 2003.

藤野陽三教授の紫綬褒賞記念パーティー(07/06/14)

2007年6月12日、東京大学本郷キャンパスにおいて現役の橋梁研究室関係者及び東京大学社会基盤学科(旧土木工学科)OBの方々により藤野陽三教授の紫綬褒賞記念パーティーが催されました。非常に素晴らしいパーティーで、お忙しいところご足労頂きました社会人OBの方々には心より謝意を表します。

藤野陽三教授、長山智則助教2007年度Raymond C. Reese Research賞受賞(07/06/06)

藤野陽三教授及び長山智則助教他にthe American Society of Civil Engineers (ASCE)から2007年度Raymond C. Reese Research章が授賞しました。今回受賞した長大吊橋の振動モニタリングに関する論文(以下1)参照)は構造工学研究に対して顕著な貢献が認められたために受賞となりました。

本賞に関する詳しい情報に関しては以下のURLを参照して下さい。

http://www.asce.org/pressroom/honors/honors_details.cfm?hdlid=57

1) T. Nagayama, Y. Fujino, M. Abe, K. Ikeda, (2005) "Structural identification of a nonproportionally damped system and its application to a full-scale suspension bridge"Journal of Structural Engineering, 131(10), pp.1536-1545

藤野陽三教授、2007年度春紫綬褒賞受賞(07/06/04)

紫綬褒賞は、毎年春・秋に日本国天皇陛下から科学技術分野における発明・発見や、学術及びスポーツ・芸術分野における優れた業績を上げた人を対象に賜与される極めて名誉ある賞です。毎年授賞される約30の紫綬褒賞のうち約三分の一が日本国中の学術の専門家の方々を対象としています。

藤野陽三教授は2007年度春に受賞された3名の工学系教授の1人です。2007年5月16日、皇居において本章が文部科学省により授与され、天皇陛下より紫綬褒賞受賞者に対して御祝辞が賜られました。

藤野陽三教授の功績に関しての紹介は以下のURLを参照下さい.

http://www.t.u-tokyo.ac.jp/public/info/archives/2007/0515.html

http://www.u-tokyo.ac.jp/gen03/kouhou/1357/10.html

海外留学プログラムの紹介(07/01/12)

米国ミズーリ州セントルイスのWashington University in St.Louisで2005年に

設立された奨学金プログラムの案内を作りました.東京大学などアジアの協定校の学生,卒業生が対象のプログラムです.詳しくは こちらのPDFファイルに参照してください.

研究の紹介(06/12/06)

.JPG) 2006年12月6日に”Asia-Pacific Workshop on SHM”に参加した研究者たちに研究を紹介しました.

研究活動(06/11/21)

東大と東電の共同研究「関東沖50キロ内で洋上風力発電 国内電力の1割供給可」はフジ産経ビジネスに紹介されました。

活動(06/08/24)

3大学(SNU, TIT and UT)シンポジウムは東京大学で行われました。 Click on the picture for larger version.

活動(06/07/18)

藤野先生は4th World Conference on Structural Control and Monitoringで キーノートレクチャーを講義しました。レクチャーのタイトルは"Vibration Based Monitoring for Local and Global Assessment of Infrastructure Condition"です。(11-13 July 2006 in San Diego, California, U.S.A.)

.jpg)

研究活動(06/08/14)

科学技術振興機構(JST)の戦略的創造研究推進事業(CREST)

の先進的統合センシング部門において都市基盤施設の災害事故リスクの監視とマネジメントの研究projectを藤野教授がこれから5年半,リーダとして行うことになりました.

メンバーは藤野教授以外に安藤 繁教授(情報理工学研究科),中山 雅哉助教授(情報基盤センター),水野

裕介助手ほかです.研究費は3.3億円.

新聞掲載(06/07/04)

藤野教授の研究「インフラ事故 常時モニタリングで防止を」が2006年6月27日の朝日新聞(朝刊)に紹介されました。

新聞掲載(06/07/04)

藤野教授の研究「危ない線路即検知」が2006年6月11日の朝日新聞(日刊)に紹介されました。

活動(06/05/30)

6月17日18日に群馬県の旅行に行きました。

卒論生(06/05/30)

今年は卒論生が5人来ました。

研究活動(06/05/14)

藤野教授が「鉄道システムを対象とした災害・事故の早期警報/危機管理システムの研究」と題したセミナーを開催しました.

新聞掲載(06/02/10)

藤野教授の記事がの英訳されて2006年1月23日のAsahishimbun English Editionに掲載されました.

テレビ出演(06/02/05)

学部4年のプッタホンくんがテレビに出演しました。研究室で撮影しました。(長野朝日放送 『藤井アナの感動!ラオス訪問記2005ABNスニーカーキャンペーン報告「スニーカーで熱い交流」』2005年12月24日16:00~)

新聞掲載(06/01/24)

藤野教授の記事が朝日新聞2006年1月21日に掲載されました.

新聞掲載(05/06/15)

藤野教授の記事が朝日新聞2006年1月14日号に掲載されました.

新聞掲載(05/06/15)

本研究室の取り組みが「港湾・空港タイムス」という業界紙の2005年5月11日号に掲載されました.

ホームページリニューアル(05/05/14)

橋梁研究室のホームページがリニューアルしました。

|

当研究室は,このたび,東京電力株式会社、鹿島建設株式会社、三菱重工業とともに独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の

「洋上風力発電システム実証研究」の委託先として採択されました。

当研究室は,このたび,東京電力株式会社、鹿島建設株式会社、三菱重工業とともに独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の

「洋上風力発電システム実証研究」の委託先として採択されました。

2010年6月27日~7月2日に開催された『再生可能

2010年6月27日~7月2日に開催された『再生可能

.JPG)

.jpg)